Témoignages : ces doctorantes racontent leur mal-être pendant leur thèse

En 2023, Campus Matin a ouvert ses portes à une doctorante qui a suivi une partie de la vie de la rédaction. Celle qui est aujourd’hui docteure, et que nous appellerons Jane pour préserver son anonymat, a rassemblé des témoignages afin de comprendre pourquoi l’expérience des doctorantes était parfois si douloureuse. Elle les a ensuite confronté à sa propre expérience. Campus matin l’a accompagnée pour réaliser les entretiens et les éditer et vous proposer ce récit inédit.

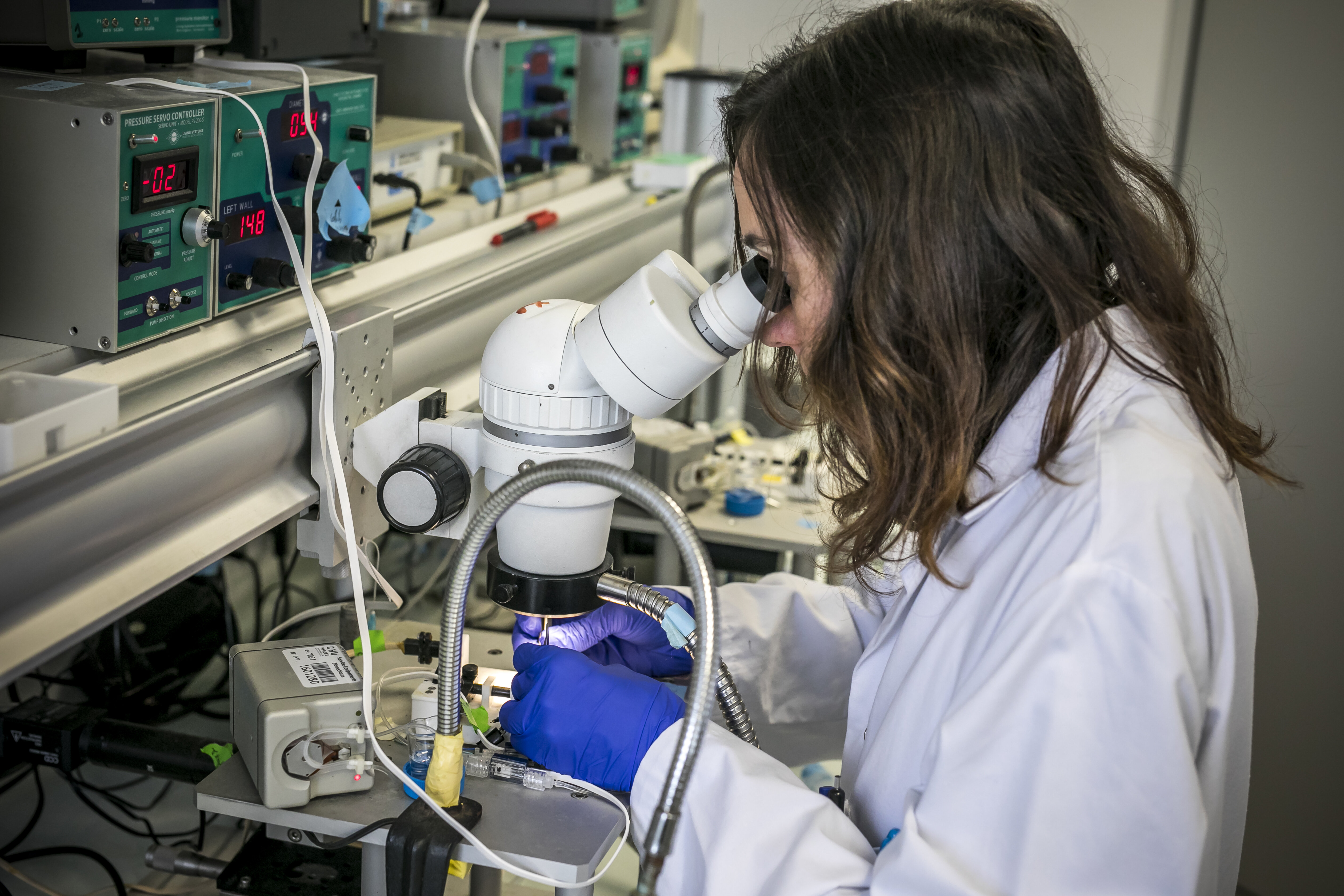

« Vraiment ? Je n’aurais pas imaginé ! » Voici la réaction à laquelle j’assiste le plus souvent après avoir dit qu’elle a une thèse en informatique. Et pour cause, elle ne correspond absolument pas aux stéréotypes de l’emploi… Je m’appelle Jane, je suis une femme. Je fais partie des 27 % des doctorantes en sciences et technologies de l’information et de la communication (d’après l’étude « Femmes et hommes, l’égalité en question » de l’Insee en 2022).

Durant mes trois années de thèse à Paris, j’ai côtoyé une dizaine d’autres doctorantes. Toutes étaient malheureuses et, si elles terminaient leur thèse, c’était sous antidépresseurs. Une situation incomparable avec celle des cinquante doctorants de son laboratoire, pour qui tout semblait bien, ou mieux, se passer. Pourquoi est-ce plus dur d’être une femme ?

Pour en savoir plus, j’ai interviewé, avec l’aide de Campus Matin, trois doctorantes, Inès, Clara et Éva, et deux jeunes docteures, Julie et Maud*.

Le doctorat, une expérience souvent douloureuse

Selon l’ enquête nationale 2023 du Réseau national des collèges doctoraux , 74 % des doctorants se disent satisfaits de l’expérience de thèse. Pourtant, d’après mon expérience, il s’agit souvent d’une période douloureuse. Plusieurs raisons sont citées par les jeunes femmes que nous avons interrogées.

Isolement

La solitude est l’un des premiers sujets abordés par les doctorantes. Julie, docteure en langue, littérature et civilisation espagnole depuis 2016, se rappelle son sentiment d’isolement dans un laboratoire « relativement grand, mais avec peu d’autres doctorants ». Les termes qui qualifient le mieux son expérience de thèse sont « solitude » et « abandon », « celui du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) ».

Clara, doctorante en informatique à Paris, souffre du même mal. « Il n’y avait pas d’autre étudiant dans le labo, et, tous les jours, quand j’étais au bureau, je déjeunais avec mon directeur. »

Précarité

À cela s’ajoute la précarité, que Charles Bosvieux-Onyekwelu décrit dans Précarité générale : témoignage d’un rescapé de l’université (2023). Éva et Maud gagnaient — comme tous les doctorants sous contrat du MESR avant la rentrée 2021, depuis revus à la hausse — 1600 euros net par mois (dont 200 € pour charge d’enseignement). « À 29 ans, et surtout après 10 ans d’études, ça fait un peu mal », soupire Éva, doctorante en sciences sociales à Paris. Julie, quant à elle, n’avait pas de contrat et donc de financement. « C’est grâce au soutien financier de mes parents et de mon mari que j’ai pu tenir trois ans sans autre rémunération », explique-t-elle.

D’après une étude du service des études statistiques (Sies) du MESR, pour l’année 2021-2022, 78 % des doctorants bénéficient d’un financement pour leur thèse.

Surcharge de travail

Les doctorantes que nous avons interrogées estiment toutes faire un nombre d’heures normal, voire trop faible. Et pourtant, en creusant, toutes peinent à couper complètement le soir, le week-end ou en prenant des vacances. En plus de la semaine, Julie travaillait le week-end, « le samedi matin et le dimanche à partir de 15 h ». Au début de sa thèse, Éva emportait toujours son ordinateur en vacances.

Maud, docteure en informatique diplômée en 2023, culpabilisait en prenant des vacances la première année. « Je pouvais choisir d’en prendre, mais mes directeurs de thèse m’ont fait ressentir que c’était dommage de ne pas en faire plus ».

À force d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur, elle prend de la distance :

« Vers la fin, j’ai réussi à être plus détachée. Je me suis mise à travailler de moins en moins, à passer beaucoup moins de nuits blanches, à prendre de longues vacances. »

La pression est constante : celle que l’on se met, et celle que l’on reçoit de ses directeurs et directrices. Un des directeurs de Maud lui parlait beaucoup sur Slack, et les échanges pouvaient se faire « à n’importe quelle heure ».

« Une fois, j’ai reçu 30 messages à quatre heures du matin. Au début, je ne me sentais pas obligée de répondre et puis, au moment où ma thèse n’avançait plus, c’est devenu un énorme stress. »

Une relation déséquilibrée avec le directeur de thèse

Toujours selon l’enquête 2023 du RNCD, 81 % des doctorants interrogés se disent satisfaits de leur encadrement doctoral. 9 % sont, eux, assez à très insatisfait. Sur 13412 répondants, cela représente 1207 personnes. Autant de doctorants qui souffrent d’une relation basée sur la domination hiérarchique, dans des contextes le plus souvent élitistes et compétitifs.

Des enseignants-chercheurs très en sécurité

Clara questionne cette dynamique : « Nous sommes étudiants et très jeunes, face à des enseignants-chercheurs très en sécurité. Et c’est une dynamique dont ils peuvent prendre avantage : soit ils ne sont pas très intéressés par le travail du doctorant, soit ils peuvent rendre les choses beaucoup plus difficiles, comme mon ancien superviseur. »

Les directeurs de Maud considèrent « comme une bonne ou mauvaise thèse ce qui bénéficiera ou non à leur carrière ». En effet, pour pouvoir diriger des thèses, les enseignants-chercheurs doivent passer leur habilitation à diriger des recherches, et ont donc besoin de montrer de bons travaux de recherche.

Des encadrants qui s’appuient sur le travail des doctorants pour leur carrière

L’intérêt des directeurs et directrices passe parfois avant celui des doctorants : Éva parle de « politiques internes de labo où les doctorants sont des pions ».

Quand Inès demande une deuxième direction pour un aspect de sa thèse sur lequel son directeur n’est pas spécialisé, « il refuse à cause de ce que pourraient penser les autres. Comme je suis sa première doctorante, il craint que l’on puisse penser qu’il n’est pas un bon directeur de thèse. Il a essayé de me faire croire que ce n’était pas la bonne chose pour moi. Je me sens très impuissante, je n’ai pas envie d’entrer en conflit… » Elle va quand même devoir chercher ailleurs, quelqu’un qui accepterait de l’aider en n’étant ni valorisé ni rémunéré…

Étant en compétition permanente pour publier et remporter des financements pour approfondir leurs recherches, les directeurs de thèse n’ont plus le temps de s’investir dans l’encadrement de leurs doctorants. La directrice d’Éva jongle entre l’obligation de répondre aux enjeux de politique universitaire et un réel intérêt scientifique, auquel elle n’a pas le temps de se consacrer. Les doctorantes font les frais de ce monde où le temps est devenu un enjeu majeur. Quand les doctorantes vont mal, les heures manquent pour s’en préoccuper.

Maud connaît une phase de passage à vide qui se mue en dépression. Elle envoie alors un appel au secours à ses directeurs qui n’est pas réellement entendu.

« L’un d’entre eux a répondu à mon message en disant que je pouvais prendre un peu de temps. Il m’a dit “Cela arrive de ne pas travailler une demi-journée ou une journée, mais il ne faut pas que ça dure deux jours”. Je n’arrivais plus à travailler depuis deux semaines. »

Une administration opaque

À son arrivée, le doctorant se débat pour comprendre la structure qu’il vient d’intégrer. Inès a compté ses heures pendant un moment, par manque de clarté sur les horaires de travail attendus.

« J’étais stressée à l’idée de ne pas travailler assez. Le seul repère d’avancement que j’ai ce sont les autres : est-ce qu’ils travaillent plus que moi ? C’est une question insidieuse qui peut devenir lourde. »

Maud raconte : « Il faut faire des démarches pour trouver ce qui existe, nous devrions être mis au courant. Faire sa carte de cantine, par exemple, il n’est écrit nulle part comment faire. Nous devrions avoir un pack d’arrivée : administratif, ressources… L’existence du service de santé universitaire, par exemple, je l’ai appris par d’autres doctorants. »

Éva témoigne d’une situation que je n’aurais pas cru encore possible aujourd’hui : « Avoir un enfant est compliqué : j’ai une copine qui a eu un enfant pendant sa thèse et elle a eu du mal à faire reconnaître le congé maternité. »

J’ai dû arrêter par manque d’argent, pas parce que j’avais terminé mon suivi.

Ainsi, quand elle en a eu besoin, Maud n’a pas été aidée pour un trouver un psychologue, même si elle entend dire que son établissement en a de bons. « Finalement, j’ai mis 2000 € dans les séances avec un psychiatre et les médicaments. Avec un faible salaire et un loyer à payer, j’ai dû arrêter par manque d’argent, pas parce que j’avais terminé mon suivi. »

Dans ses moments de détresse, Éva regrette : « Si ma directrice m’en avait parlé et m’avait redirigé, les choses auraient été différentes. »

Désillusions

Finalement, la thèse a été une désillusion pour certaines d’entre nous. La recherche attire de moins en moins les docteurs (62 % des docteurs diplômés en 2018 travaillent dans la recherche vs 66 % des diplômés de 2016, selon une étude du Sies de 2022)…

Inès déplore : « En tant que doctorantes, nous sommes souvent au début de notre vie d’adulte, à un moment où nous cherchons des modèles inspirants. Or, les gens que j’admire et à qui j’ai envie de ressembler dans la recherche, je les compte sur les doigts de la main. »

« Certains ne font pas du travail sérieux — ils ressortent de vieilles données dans de nouveaux papiers, par exemple — et je n’éprouve plus toujours ce respect et cette admiration que j’avais pour les chercheurs. Mais c’est peut-être une étape normale de la vie professionnelle… », poursuit-elle.

Avant la thèse, Maud n’avait jamais eu le moindre problème de santé mentale. « Être mélancolique, cela ne m’arrivait jamais. Ne pas savoir ce que je voulais faire à ce point non plus. Aujourd’hui, je me sens nulle dans plein de domaines. En école d’ingénieurs, je n’avais pas ce sentiment, je me disais que j’arriverais à me débrouiller quoi qu’il arrive. J’avais un plan pour la suite et plusieurs idées. Aujourd’hui, je suis un peu pétrifiée par le travail, je ne sais même plus si mon domaine me correspond. »

Julie dit éprouver un certain ressentiment : « À 33 ans, appartenant à une génération encouragée à poursuivre des études pour réussir, je constate que le soutien d’une thèse ne s’accompagne pas toujours de la reconnaissance espérée. La préparation au monde postdoctoral est insuffisante. Cette situation engendre beaucoup de colère en moi. »

Des travers accentués dans l’expérience des femmes

Les dérives du monde du doctorat n’ont pas les mêmes conséquences sur les hommes et les femmes : aux problématiques listées ci-dessus s’ajoutent les violences sexistes.

Dans certaines disciplines, la sous-représentation des femmes notamment dans les sciences dites « dures », est forte.

En informatique, le domaine de recherche de Clara, les enseignantes-chercheuses ne représentent que 23 % des effectifs. Pour Clara, « cela fait un peu bizarre qu’il n’y ait que des hommes. Toutes les fois où je parlais avec les filles du labo, je me sentais beaucoup mieux et j’étais très motivée ».

Évoluer dans un environnement principalement masculin rend le partage d’expérience plus complexe. Or, celui-ci est bénéfique : Clara a participé à des groupes de parole en non-mixité. « Nous avions toutes les mêmes histoires, observe-t-elle. Des moments gênants avec leurs collègues ou leurs enseignants. Savoir cela m’a inspirée et motivée. »

Pour Maud également, « cela fait du bien de se direque je ne suis pas la seule, en parler avec d’autres permet aussi d’en rire, de rencontrer une oreille bienveillante. »

Des difficultés à être prises au sérieux

La parole des doctorantes est souvent mise en doute. En réunion avec ses deux directeurs, Maud a du mal à s’imposer.

Mes encadrants débattent devant moi, sans me parler.

« Pour décider quelle direction de recherche prendre, mes encadrants débattent devant moi, sans me parler, et finissent par trancher sans prendre en compte mon avis. Est-ce comme cela avec tous les doctorants ? Est-ce parce que je suis une femme ? Mes directeurs encadraient aussi un homme, plus âgé, avec des horaires contraints et qu’ils voyaient moins. Ils se rendaient donc plus disponibles pour lui… Ils ne devaient pas lui couper la parole tout le temps. »

Inès regrette aussi qu’« en tant que doctorante, on nous coupe tout le temps la parole ». Maud s’effondre en réunion après des mots durs : « Il y a eu dans leur réaction le côté “Elle est très émotive”. Comme si c’était moi le problème, alors que c’est leur rôle d’apprendre à communiquer de manière appropriée ».

Quand son directeur devient « trop amical » et que Clara commence à ne plus se sentir en sécurité, elle lui pose ses limites. Mais celui-ci ne la prend pas au sérieux. « Sûrement parce que j’étais toujours un peu souriante, agréable. Je n’arrivais pas à être stricte, donc je pense qu’il me regardait comme une enfant, comme une petite fille sympa. »

Un sentiment d’illégitimité renforcé par l’imposition de quotas

Des siècles d’effet Matilda — qui tend à spolier ou à minimiser de manière récurrente et systémique la contribution des femmes à la recherche scientifique, en attribuant le travail à leurs collègues masculins — ont accentué le sentiment d’illégitimité des doctorantes.

Éva est quotidiennement témoin de « manspreading de base ». Moi aussi, lors des réunions quotidiennes avec mon directeur et ses six autres doctorants, je restais silencieuse. Cette passivité extrême entraîne un cercle vicieux de la légitimité. Éva « sent que sa parole n’est pas autant prise en considération » que ses homologues masculins.

Pour rétablir l’équilibre, des quotas sont parfois imposés. Ce qui n’aide pas certaines femmes à se sentir légitimes. À Inès, on a souvent proposé de participer à des tables rondes, car il manquait une femme. « Ça m’a assez marqué, j’avais un peu l’impression d’être sollicitée uniquement pour cocher une case. Et je sais que je ne suis pas la seule à ressentir cela. Je ne sais pas si les quotas sont bons ou mauvais, mais je ne trouve pas cela valorisant. »

En ce qui me concerne, on me pousse à faire un postdoc parce que je suis « une femme, et que ça ne sera donc pas compliqué d’avoir un poste » !

Des comportements inappropriés… parfois jusqu’à l’agression sexuelle

Quand son directeur de thèse tente d’embrasser Clara, elle se sent désarmée : « Mon problème était de ne pas savoir quoi faire. Je ne connaissais pas la procédure. Je ne savais pas si je voulais changer de superviseur. Je ne savais pas si je pouvais garder mon salaire. Je ne savais rien. C’était trop compliqué. Dans mon labo, je pense que j’étais la première qui parlait de ça. »

Alors qu’elle change d’établissement et que les faits devraient rester secrets, son nouvel encadrant lui dit qu’il est au courant et évacue : « Il s’agit de quelque chose qui, à l’époque, pouvait passer, mais plus maintenant. »

Alors qu’est-ce qu’on fait ?

« Une collègue m’a dit “Je ne referai jamais une thèse, ça a été le pire moment de ma vie”. Je me suis aussi posé la question : est-ce que cela finira par être la pire période de ma vie ? » Même si elle n’a pas de réponse définitive, Julie ne referait certainement pas sa thèse dans les conditions qu’elle a connues.

Pour aider les doctorantes en souffrance, l’accompagnement et l’écoute semblent indispensables. « Ce serait bien de créer une structure pour permettre aux doctorants de s’exprimer, finalement nous sommes seuls face à nos problèmes. Un numéro d’écoute, par exemple », suggère Julie.

« Mentalement, cela demande énormément de force, de courage, de faire une thèse. Nous avons besoin de quelque chose pour nous inspirer », résume Clara. Sa force mentale a été absorbée par un directeur abusif. Celle des femmes est monopolisée : être en alerte, prouver notre légitimité, encaisser les remarques sexistes, lutter contre le syndrome de l’imposteur…

Sus aux stéréotypes !

Créer des cellules d’écoute ne sera pas suffisant. Commençons par attaquer les stéréotypes. Nous avions des réunions d’équipe où nous présentions nos travaux : au rythme d’une réunion par semaine pendant trois ans, aucune fille n’a jamais demandé à présenter ses travaux au reste de l’équipe ni n’a été invitée à le faire.

Pour eux, c’était “l’heure de faire la sieste”.

Clara et Éva sont persuadées qu’un manque de formation a rendu leurs directeurs et directrices incapables de réagir à leurs situations. Il en existe, mais Clara regrette que cela n’intéresse que ceux qui sont déjà sensibilisés.

Rendre la formation obligatoire serait-il une solution ? « Nous avons suivi un séminaire d’une association sur le harcèlement qui était plutôt bien. Mais mon directeur et d’autres doctorants ont pris cela à la légère. Pour eux, c’était “l’heure de faire la sieste” », raconte Maud.

Finalement, une solution envisagée par toutes les interviewées me semble intéressante : aller plus loin dans la réforme des comités de suivi de la thèse. Pour Inès, qui aurait aimé avoir un nouveau directeur de thèse, « ce n’est pas quelque chose que je me sens à l’aise de dire au comité, je ne trouve pas la situation assez grave pour m’en plaindre. »

Selon Clara, il faudrait également y discuter de « l’ambiance professionnelle, de l’égalité dans les labos ». Elle va plus loin :

« Il faudrait avoir des évaluations sur nos encadrants. Quand on y pense, personne ne sait ce qui se passe. Cela pourrait aider d’avoir des évaluations assez détaillées où il y a des questions très spécifiques sur le comportement professionnel de son superviseur. »

Demander plus de comptes aux directeurs de thèse ?

« Tout comme il y a une deadline pour la thèse, il devrait y avoir une autorité chargée de surveiller le directeur de thèse, qui, soit dit en passant, touche une somme très conséquente pour cela. Il devrait également toujours y avoir un compte-rendu d’expérience du doctorant. Toutes les contraintes vont au doctorant et le directeur de thèse a les mains libres », estime Julie.

Au cours de ma thèse, j’ai rencontré cinq doctorants qui ont arrêté la leur. Dans certains cas, à cause de leur directeur. Pourtant, aucun n’a été inquiété.

Peut-être qu’une enquête serait la bienvenue ? « Certains maîtres de conférences et professeurs ont intérêt à préserver leurs avantages et ne veulent pas quitter un poste dans une université où on ne leur demande pas de rendre des comptes, regrette Julie. Ce confort fait qu’ils ne se remettent pas en question, alors que les jeunes on a envie de changement ou ont une autre vision des choses. »

Finalement, prendre la parole sur des sujets qui nous touchent au quotidien, partager nos expériences communes, se rendre compte que nous ne sommes pas seules…

En menant ces interviews, nous avons réalisé à quel point les doctorantes et les docteures en avaient gros sur le cœur. Leur témoignage semblait cathartique. Les recueillir et les rapporter dans cet article l’a du moins été pour moi.

Sylvie Pommier : « Un abandon peut avoir des causes multiples »

Campus Matin a également interrogé Sylvie Pommier, présidente du Réseau national des collèges doctoraux, sur les répercussions pour le directeur de thèse quand un ou plusieurs doctorants arrêtent leur thèse avant la fin. « Un doctorant qui ne va pas jusqu’en soutenance, oui, cela interroge toujours les écoles doctorales, qui plus est quand l’arrêt se produit après plusieurs années. Mais un abandon peut avoir des causes multiples », estime-t-elle.

« Il y a malheureusement, dans les laboratoires, comme dans tout autre milieu professionnel, des encadrants qui posent problème, depuis ceux qui s’y prennent mal et pourraient s’améliorer en suivant une formation à l’encadrement jusqu’à des personnalités abusives qui ne devraient plus être autorisées à encadrer et/ou être sanctionnées. Pour cela nous avons un ensemble de dispositifs de formation, de signalement, de médiation, de résolution des conflits, etc. »

« Mais le doctorat, ce n’est pas qu’une expérience professionnelle, c’est aussi un diplôme. C’est même le plus haut diplôme reconnu à l’international. Il n’est donc pas automatique que chacun l’obtienne. Parfois, le doctorant n’est pas en mesure de traiter son sujet, que la sélection n’ait pas été bien faite lors de l’admission ou pour d’autres raisons », estime-t-elle.

« En général, les doctorants concernés s’en rendent compte d’eux-mêmes et abandonnent. Mais quand ce n’est pas le cas, il faut pouvoir arrêter la thèse et le plus tôt possible dans l’intérêt de tous. C’est aussi important pour la reconnaissance du diplôme. Cependant, quand il y a plusieurs fois des cas d’arrêt de thèse prématurés dans un même laboratoire, l’école doctorale va voir ce qui se passe. »

*Les noms ont été modifiés pour préserver leur anonymat.