Un portail pour recenser et ouvrir les collections scientifiques de Sorbonne Université

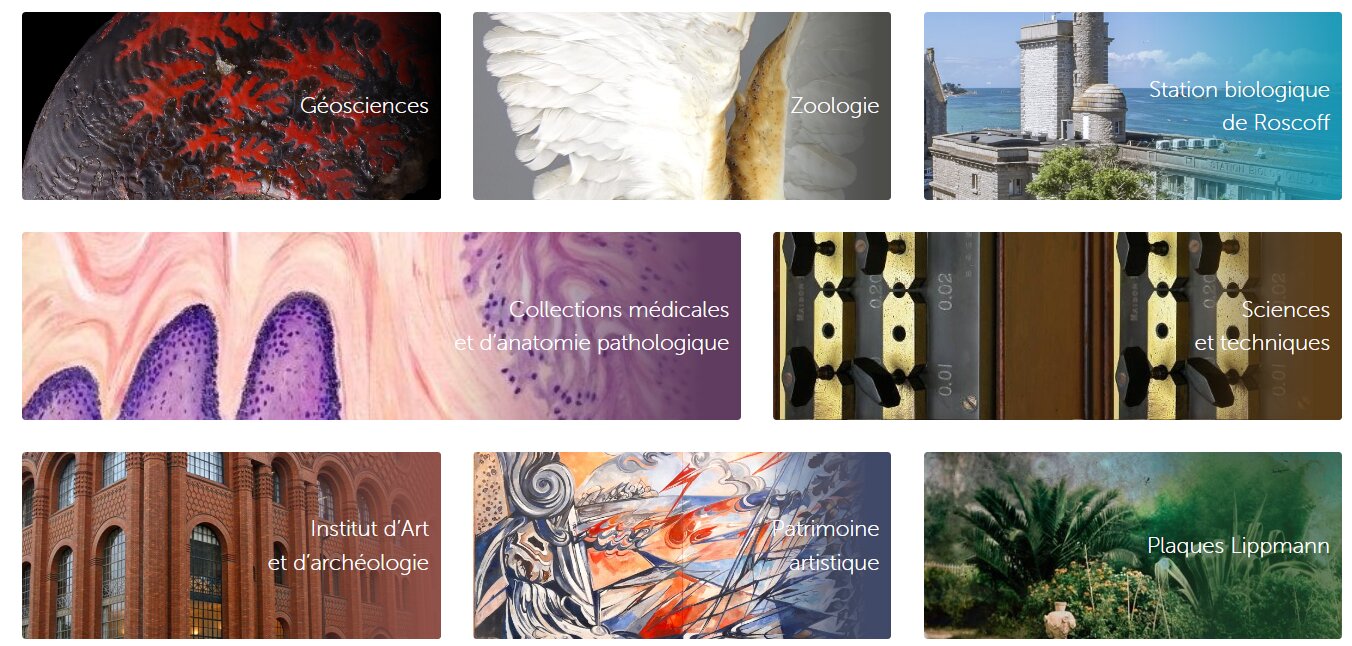

Après le lancement de sa bibliothèque numérique en 2021, Sorbonne Université se dote d’un nouvel outil de valorisation des collections scientifiques : la plateforme SorbonNum +. Avec 55 000 notices entièrement en licence ouverte, cet outil offre de nombreuses possibilités à la communauté universitaire comme au grand public de se saisir du patrimoine scientifique accumulé au fil des siècles.

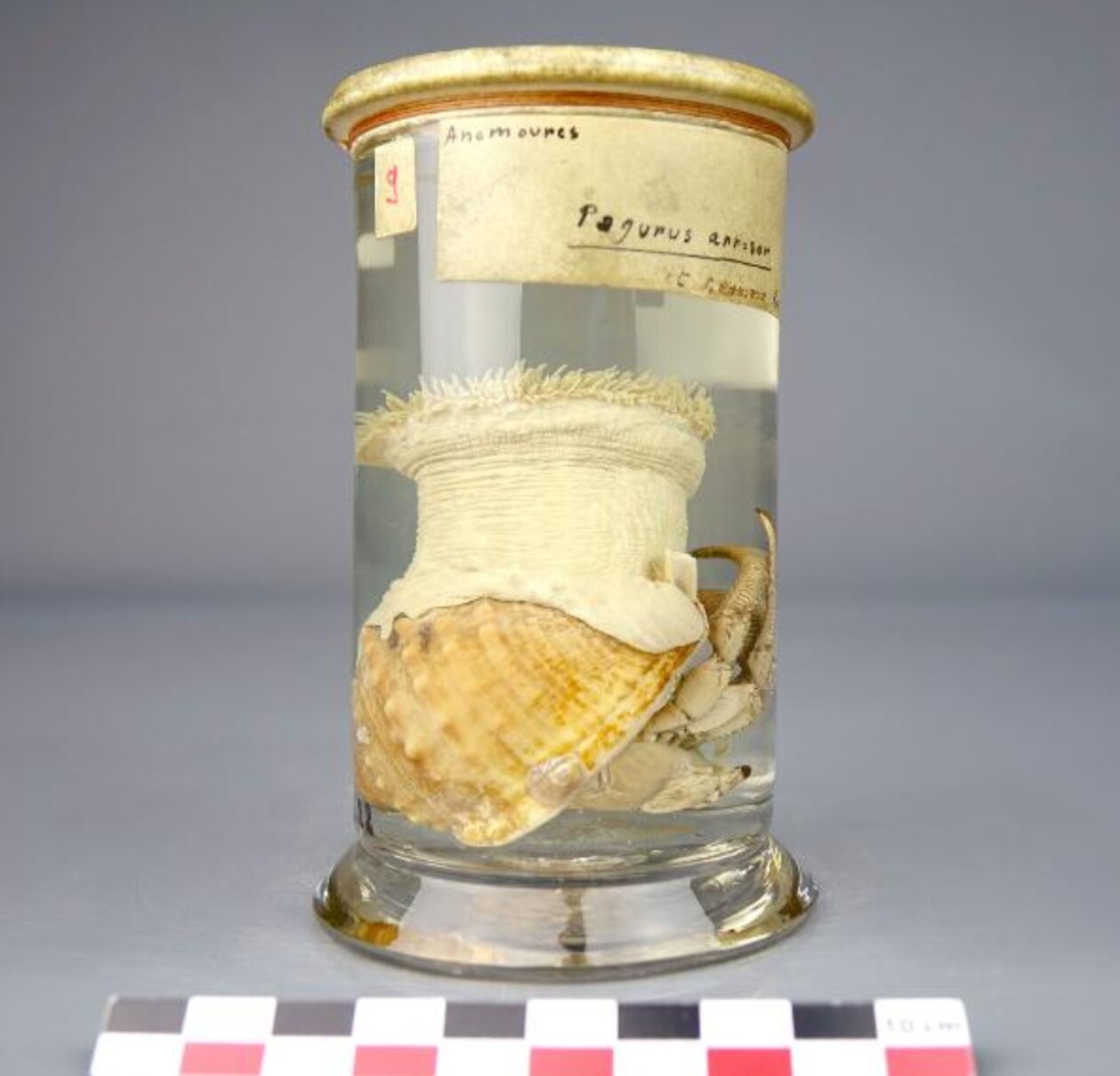

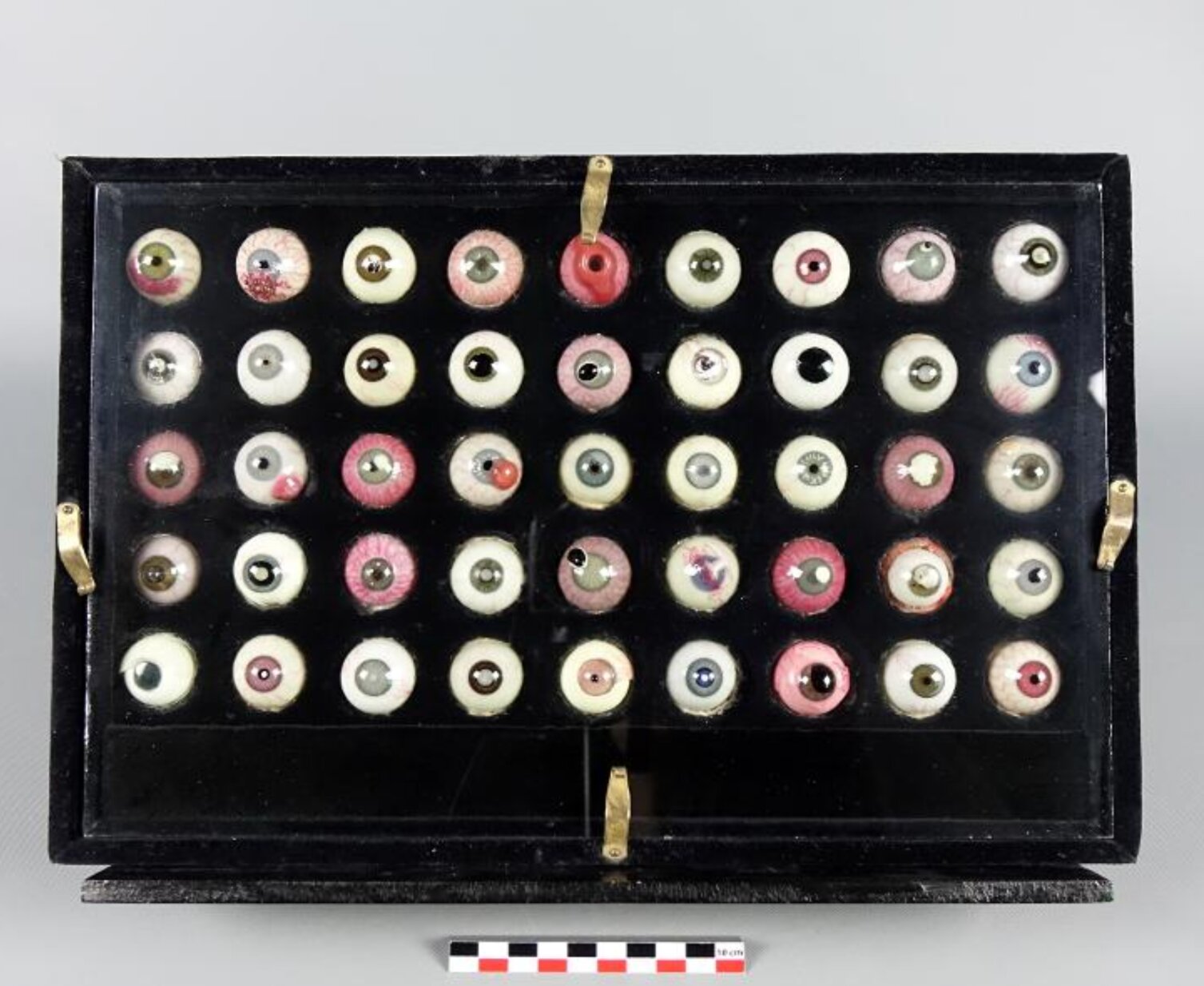

Un squelette humain atteint de déviation rachitique, des dessins du neurologue Jean-Martin Charcot, un manipulateur morse, un caméléon naturalisé… Voici quelques-uns des trésors scientifiques recensés sur la plateforme SorbonNum +. Un travail collectif qui a pris vie sous la houlette d’un pôle dédié aux collections scientifiques et au patrimoine au sein de la direction des bibliothèques de Sorbonne Université.

Une patrimonialisation tardive

« Longtemps et dans beaucoup d’universités, le sujet des collections et du patrimoine a pu constituer un angle mort. L’histoire est souvent émaillée de destructions, de dons, de dépôts dans d’autres institutions, sans que ce soit cadré juridiquement. Et Sorbonne Université n’échappe pas à la règle », retrace Rémi Gaillard, codirecteur de la bibliothèque de l’université.

Au milieu des années 2010, Sorbonne Université décide de faire de la préservation de son patrimoine une mission prioritaire. « Nous avons bénéficié d’un alignement des planètes, entre une volonté politique très forte portée par Jean Chambaz, à l’époque président de l’Université Pierre et Marie Curie, et réitérée par Nathalie Drach-Temam, la présidente de Sorbonne Université, une richesse et une diversité des collections de l’université et l’opportunité de mobiliser des moyens budgétaires pour mener à bien ces projets de valorisation, notamment le PIA OpenSU (France 2030) », raconte Anne-Catherine Fritzinger, directrice générale des services adjointe chargée du partage et de la diffusion des savoirs.

Ainsi à l’Université Pierre et Marie Curie, puis à Sorbonne Université, s’est structuré au sein de la direction des bibliothèques, un pôle dédié à la conservation, à la gestion et à la valorisation, appelé « Collections scientifiques et patrimoine ». Ce service rassemble une dizaine d’agents aux profils variés (conservatrice restauratrice spécialisée dans les matériaux organiques et restes humains, paléontologue…) et expertises techniques parfois pointues (numérisation 3D, prévention des risques associés à la gestion des collections, etc.).

« Le projet a émergé d’abord parce qu’il y a eu cette structuration et le souhait d’instaurer un fort pilotage des collections. Et nous avons engagé un processus de signalement et de numérisation. Cela a commencé par les collections documentaires, puis s’est élargi aux collections non documentaires depuis cinq ans », explique Rémi Gaillard, qui est également responsable du pôle collections scientifiques et patrimoine.

Des centaines de milliers d’objets collectés

Avec ses trois musées — des minéraux, le biodiversarium de Banyuls et la Maison Poincaré —, Sorbonne Université compte de nombreuses collections auxquels s’ajoutent les objets ramenés du terrain par les chercheurs. La plupart des collections se sont développées aux XIXe et XXe siècles, au gré de l’apparition de nouvelles disciplines.

« Il est très difficile de donner un chiffre précis mais l’on peut estimer à plusieurs centaines de milliers les objets, spécimens ou échantillons appartenant aux collections de Sorbonne Université, surtout si l’on dénombre chaque spécimen de micropaléontologie. Le travail d’inventaire peut nous occuper encore plusieurs dizaines d’années », indique Rémi Gaillard.

Le portail SorbonNum + rassemble aujourd’hui 55 000 notices, issues de typologies très variées : collection d’anatomie du musée Dupuytren, instruments scientifiques, œuvres d’art du 1 % artistique pour la faculté de Jussieu…

Quels sont les objets ajoutés en priorité sur la plateforme ? L’objectif premier étant de faciliter l’accès aux collections des équipes de recherche, la priorisation se fait selon la valeur scientifique des collections.

Continuer à permettre la mobilisation des collections par la communauté de recherche

Ce recensement a dû faire l’objet d’un travail d’acculturation des équipes de recherche qui participent à ce projet colossal. « Il a fallu convaincre que le travail mené, même s’il pouvait s’envisager sous l’angle d’une patrimonialisation, n’était pas une mise sous cloche de ces collections », rapporte Anne-Catherine Fritzinger.

Un conseil scientifique dédié à la collection a ainsi été mis en place, afin de cadrer et de pérenniser sa mobilisation par les chercheurs.

Préserver l’histoire des collections

Un protocole a dû être construit autour de l’entrée en collection de nouvelles pièces et leur documentation. Les interventions pour récupérer des informations sur les objets et spécimens se font auprès des équipes (bibliothécaires, archivistes et responsables de collections).

« Mais parfois elles sont lacunaires, et c’est terrible, car leur valeur scientifique est alors réduite à la valeur de l’objet, voire devient nulle. C’est pourquoi nous accompagnons certaines équipes en amont des processus de collecte, comme lors d’une expédition pour collecter des carottes océaniques. Notre objectif est de systématiser cette approche afin que la question de la patrimonialisation soit, dès la collecte, considérée comme le dernier maillon de la chaîne », ajoute Rémi Guichard.

Un projet financièrement pérenne

Les moyens les plus importants pour ce projet sont humains, « largement apportés par les BU de Sorbonne Université et complétés par les moyens du PIA pour l’amorçage », précise Anne-Catherine Fritzinger. À cela s’ajoutent les coûts de fonctionnement lié à l’achat d’outils de numérisation, notamment pour en 3D.

L’université a également bénéficié d’un appel à projets du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la valorisation des collections scientifiques en 2024, pour un projet complémentaire, OpenCollSU, qui sera lancé en juin.

Il permettra à l’université de recruter un ingénieur pendant un an autour de deux missions principales :

- valoriser les collections diffusées sur SorbonNum + dans les outils Wikipédia,

- et lancer un projet éditorial ouvert autour de l’importance des collections universitaires, du patrimoine de l’université et de l’expertise développée à ce sujet au cours de ces dernières années.

Des défis méthodologiques, juridiques et logistiques

Le projet SorbonNum + doit relever plusieurs défis :

- Adapter les métadonnées et notices. En effet, la diversité des objets nécessite des descriptions différentes, respectant les standards de référentiels pour une meilleure interopérabilité avec d’autres bases.

- Faciliter la mobilité des fonds, car certaines collections ne sont pas gérées directement par l’établissement.

- Considérer les exigences éthiques et juridiques, notamment pour les collections médicales. « Il s’agit de restes humains : comment les traiter, les diffuser, les numériser, que montre-t-on ou pas ? », souligne Rémi Gaillard. L’université a travaillé avec les services juridiques et les réseaux professionnels pour cadrer ces aspects.

Au-delà de l’intérêt pour la recherche, les porteurs du projet espèrent que SorbonNum + sera sollicité plus largement pour la pédagogie mais aussi par le grand public qui peut imaginer toutes sortes d’usages aux informations et photographies disponibles en licence Etalab et librement réutilisables.

« C’est un choix qui n’est pas si fréquent dans les institutions muséales françaises et c’est la raison pour laquelle Sorbonne Université a obtenu le label Culture libre. L’ouverture des données de la recherche, ce n’est pas juste le dépôt des publications dans HAL, c’est aussi, et avant tout, l’ouverture à la société qui est un axe stratégique du projet d’établissement 2025-2029 de Sorbonne Université et une mission pleine et entière de l’université, au même titre que la formation et la recherche », résume Anne-Catherine Fritzinger.